アメリカのトップ大学での軍事研究の歴史 [仕事とその周辺]

(2018年11月2日記:先月来この記事にほとんど毎日2桁のアクセスを頂き(末尾にグラフ,2019/8/30更新),感謝申し上げます.この本の翻訳・推敲は2019年4月9日全章終了,本格的に出版社探しなどにかかりたいと思います.2020/2 出版の目処がつきました。 2020/12/31: 2021年1月刊行予定)2019年9月20日現在の閲覧数27,625.2019/4/28および5/3: 以下のイントロダクションの訳を改訂しました.改訂は中程の「科学によって、第二次世界大戦は・・・」以降です.

2020/12/31: 2021年1月刊行予定)2019年9月20日現在の閲覧数27,625.2019/4/28および5/3: 以下のイントロダクションの訳を改訂しました.改訂は中程の「科学によって、第二次世界大戦は・・・」以降です.

2019/7/2: 人物・組織の相関図を各章ごとに付けました.

---------------

今週末に筑波で,「軍事研究、『軍学共同』問題を考える」と題するシンポジウムが開催されます.

http://no-military-research.a.la9.jp/archives/215

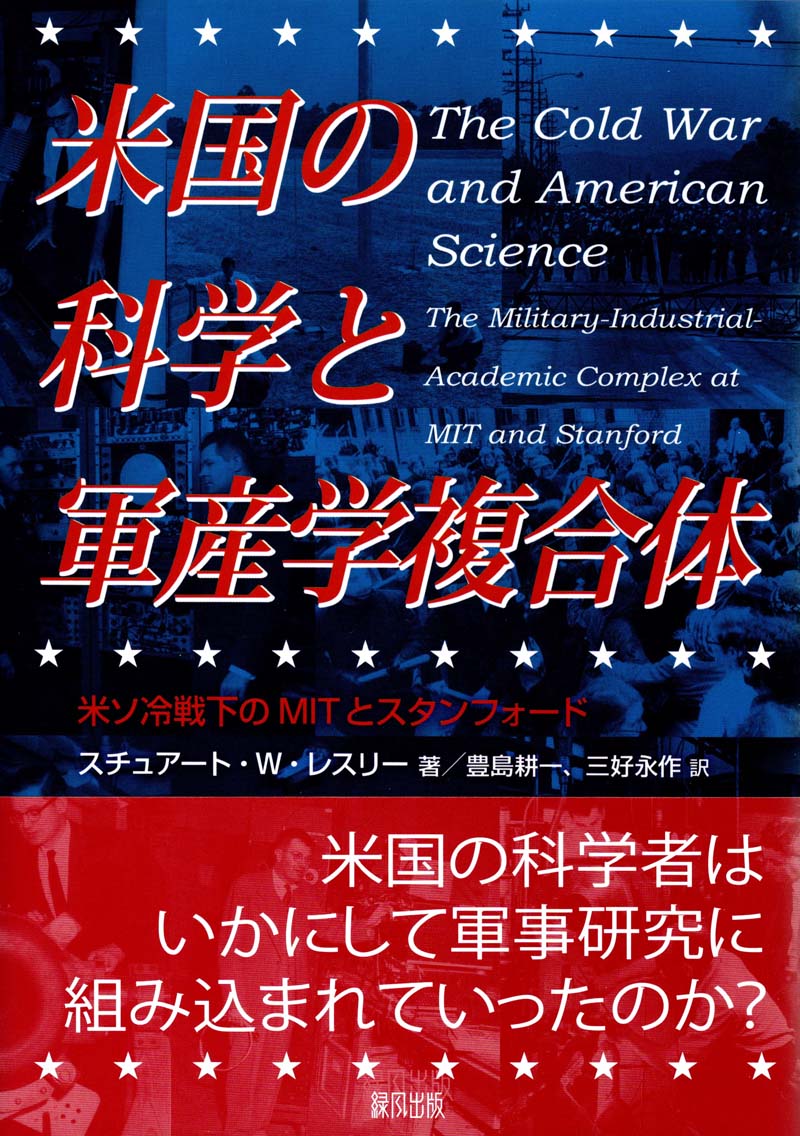

出席できませんが,これに協賛して,アメリカのトップ大学での軍事研究の歴史を活写した本を紹介します.当ブログでも何度か紹介しましたが,SW Leslie氏の,"The Cold War and American Science" という本で,1993年出版ではありますが,今わが国がこの轍を踏みかねない状況にあることを考えると,全く「新しい」本とも言えます.

その目次です.8章までは奇数がMIT,偶数がスタンフォードについて書いてあります.

1 章 軍のまわりに分極する大学 1章相関図

1章相関図

2章 エレクトロニクス分野の最先端を目指す 2章相関図

2章相関図

3章 軍事目的の誘導・制御技術 →訳(2018/11/2改訂更新) 3章相関図

3章相関図

4章 ソニック・ブーム(衝撃波音) 4章相関図

4章相関図

5章 核の力 5章相関図

5章相関図

6章 加速器の物理学 6章相関図

6章相関図

7章 国家の仕事 →末尾の文学的な一節 7章相関図

7章相関図

8章 材料科学 8章相関図

8章相関図

9章 審判の日々:3月4日と4月3日 →抜粋

以下,その長いイントロダクションの全訳です.全部の章の約17分の1の要約も作っています.

関連記事:アメリカの軍事経済の度合いと変化,アイゼンハワー大統領が指摘したもう一つの「脅威」, 会議に次ぐ会議,地平線をも隠す書類の山,そして・・・

会議に次ぐ会議,地平線をも隠す書類の山,そして・・・

-------

冷戦と米国の科学

MITとスタンフォードにおける軍産学複合体

イントロダクション

良きにつけ悪しきにつけ、冷戦は米国の科学を定義し直した。第二次大戦後の10年間に、国防総省(DOD)は、特に物理科学と工学において、また自然科学や社会科学の多くの分野においても同様に、アメリカの科学の単独の最大の後援者となった。国家安全保障をめぐる政治と、ペンタゴン(米国防総省)の、競争におけるハイテクの重要性にたいする信念を原動力として、国防目的の研究開発費の支出は朝鮮戦争の終わりまでには戦時のピーク値を超え(すでに戦前のレベルの50倍に達していたが)、スプートニク・ショックの後、1960年までには、年間55億ドルという目も眩むような金額に達していた。1950年代を通じて、国防総省は平均して連邦政府の研究開発予算全体の80%を占めていた。

続く20年間は、連邦政府の研究開発予算に占めるDODのシェアは減り続け、1970年代の終わりには20%という戦後最低のレベルとなったが、しかしこれは米国科学財団(NSF)やNASA、国立衛生研究所(NIH)などの資金の増大の反映に過ぎず、米国の科学における軍の存在が軽くなったということではない。1980年代の軍備の増大によって、軍事目的の研究開発支出は1960年代中頃の最高レベルを超えた。

冷戦の政治と経済においては、科学は学究活動などというものではなく、軍によって下書きされた国家の工業政策の重要側面に適合するような青写真に沿うものでなければならなかった。ロッキード、ジェネラル・エレクトリック、ジェネラル・ダイナミクス、それにAT&Tのような巨大企業に代表される防衛産業の受注者は、軍事研究開発予算の最も大きな分け前に与った。この期間全体でDODの予算は工業における研究開発費の約3分の1を占めたが、電子技術や航空技術などの防衛依存のセクター全体で見ると、その割合は4分の3に近かった。同様に、防衛関連の受注企業は、国全体の電気・電子技術者の4分の1程度を、そして物理学者と数学者の3分の1を雇用した(そして今も雇用している)。

DODの会計簿では、大学における研究は相対的にマイナーな費目ではあるが、のちにウイリアム・J・フルブライト上院議員が「軍産学複合体」と呼んだように、大学は不可欠のパートナーであった。それは、大学のみが知識を創造・再現するということと、そのプロセスにおいて次の世代の科学者や技術者を訓練するという両方の機能を持つからである。大学は、基礎研究の大部分と防衛産業のためのすべての人材を供給した。

軍、ハイテク産業界、それに研究大学による「黄金の三角形」は、戦後の科学の新しい形を作り出した。それは、理論と実践との、科学と技術との、民生と軍事との、そして機密研究と公開研究との従来の区別をあいまいにするもので、またそれは、その契約だけでなく性格も国家安全保障の状況に依存したのである。このパートナーシップがもたらす短期的な便益—大きな予算、研究施設の改善、ワシントンでのより大きな政治力、高度な軍事用ハードウエア、そしていくつかのノーベル賞さえも—は、だれにも明白である。しかしその長期的なコストは徐々にしか明らかにならなかった。つまり大学の研究も、また産業界が生み出す製品も、軍事技術における先端的な性能にばかり偏っているため、民間の経済にはほとんど役に立たなかったのである。

アイゼンハワー大統領は、その生来の直感力にもかかわらず冷戦期の軍拡を主導したが、それゆえに多くの彼の同時代の誰よりも“その重大な意味”を理解していた。彼の有名な離任演説は、政治的自由と知的自由の両方にとっての脅威としての“軍産複合体”の存在をあからさまに指摘した。特に、彼は、そのような風潮の中では「政府による契約が知的好奇心に事実上取って代わり」、また「連邦政府による雇用、プロジェクト研究費の配分、そして金の力、これらによって米国の学者が支配されてしまう可能性が常に存在している」ことに警告を発した。しかし問題は金がどこに行くのかということだけではなく、それがどこから来るかということである。危険は、連邦政府の資金が学問的な気概をそぐということよりも、軍による資金がそれを腐敗させるということにある。

大学が国防の名目で何ができるのかを世に示したことは疑いようがないが、しかしその大学自身に対する、そして究極的には国家に対するコストはいかなるものだったのか。第一次世界大戦時、急進的な評論家ランドルフ・ボーン(Randolph Bourne)はこの疑問に悩まされ、その後何人かの評論家も同じように悩まされた。不安と憤激の感情が高まる中、ボーンは大学が戦争のために動員され、戦争に反対した大学教員が解雇されるのを目の当たりにした。しかしボーンは、学問の自由に対する直接の脅威よりも、国民の政治経済と知的生活の間の関係についてのより大きな問題性と深く大きな影響の可能性を見抜いていた。

「戦争は国家の健康状態の指標である」とボーンは主張した。彼が言いたかったのは、戦争は、それが国のモラルや経済的福祉にいかなる犠牲をもたらそうとも、国家のあらゆる政治的権力と強制力に最大限の表現を与えるということである。彼は、いかにして軍国主義と国家とが互いを定義し合い、その力と合法性のためにいかにお互いどうしを要求し合っているかを観察し、さらに、そのために外国で国家が戦っていると称する民主主義の価値を、互いが自国においてどのように脅かしてきたかを見た。ボーンは、実際の戦闘状態にあろうと、あるいはもっと頻繁にかつ同様に危険な「継続的な見えない戦争」であろうと、国家は「永久に戦争状態にある」と述べた。後の世代はこれを冷戦と呼ぶことになる。

国家が産業と大学を戦争に動員したことで、第一次世界大戦はアメリカの政治経済と科学にとっての目に見えない分岐点であったと、ボーンは正当にも判断した。戦争産業委員会(War Industries Board, WIB)の下で、有力な実業家、資本家—そのほとんどは“薄給の男たち”—がアメリカ経済を動員し、のちの軍産複合体となるきっかけを作った。その委員会は文民統制されたイギリス型と、事実上軍の幹部会であるドイツ型との中間を目指していて、一般に、調達は軍に、産業のコントロールと相互の連携は大企業に任せていた。委員会の議長バーナード・バルーク(Bernard Baruch)とその他の大物たちににとって第一次世界大戦から学んだ教訓は、将来の戦争準備は国家の工業資源の全面的な相互連携を要するということであるが、それは平時における大規模な計画立案を要求するものであった。そして少なくとも、産業と軍のトップの何人かは次の戦争の為の準備をしながら両大戦間(第1次世界大戦の始まりから第2次世界大戦の終わりまで)を過ごすことになり、結果的にそのことが、先人たちと同様、軍当局者と企業幹部が支配する軍需生産委員会(War Production Board)の設立に至る。

実業家たちが大戦遂行のために産業界を動員していったのと同じように、科学者らも科学を動員していった。米国研究評議会(National Research Council, NRC)の下で、ロバート・ミリカン(Robert Millikan)やジョージ・エラリー・ヘール(George Ellery Hale)といった科学の分野で一流の人物たちが、(ヘールによれば)「戦争は研究を意味することになるだろう」という信念に基づいて科学を再編成していった。彼らは、科学の面での戦時への備えに対してはNRCが政府公認のアドバイザーであることを当時のウィルソン大統領(Woodrow Wilson)に認めさせ、たいてい疑い深い軍の官僚に対してNRCの助言に注意するよう仕向けた。NRCの指導者は相応するビジネス界の指導者と同様に、連邦政府の介入に不信感をもち、民間が主導すべきだと思っていたので、WIBの指導者と同様に、行政の命令などよりも協力と折り合いに頼っていた。NRC自身が主導権を握るのではなく、専門的アドバイザーとして軍の機関や企業の研究所と一緒に仕事を行った。その後のNRCの戦時中の成果は、潜水艦の探知技術、無線信号技術、大砲射程の計測、化学兵器などがあげられるが、これらは科学者と実業家がいだいた産・学・官の新しい同盟への信頼を確認するものだった。

しかしながら、大学が戦時中の提携に参加しなかったのは目立っていた。NRCは科学者を動員したが、科学そのものは(または少なくともアカデミックな科学は)動員しなかった。大学の研究者らはNRCのほとんどの小委員会を主宰し主要な兵器開発に目立って関与していたが、しかし自分自身の組織の代表として参加していたのではなかった。アメリカの大学は、目立ったところでは予備役将校訓練団(Reserve Officers’s Training Corps)や学生陸軍訓練隊(Students’s Army Training Corps)の受け入れで軍事科学を助長する役割を受け持ったが、軍事科学それ自体の推進にはほとんど関与しなかった。

ボーンが予言的に感じ取ったように、戦時の経験は科学を国家利益のために動員する新しいパターンを予想させるものであったが、これが彼の世代に実現されることはなかった。ボーンは第一次大戦終結を待たずして亡くなり、彼が強く批判していた軍、産業、大学の連携も解消された。議会命令の下、軍の機関は戦後の研究予算を大幅に削減し、研究所にあるだけの金を、その成果に対して厳しく監督できる分野に使った。戦時の制約から解放された大手企業はその研究のエネルギーを民生部門に切り変えた。ゼネラル・エレクトリック社、AT&T、デュポン社、その他いわゆる戦争成金らは、既存の市場を守るための、または新しい市場を作り出すやりかたを見つけることで企業の行く末を予想し、計画し、コントロールする努力の中で、戦後の数年に企業の研究所を劇的に拡大させた。

国家レベルの資金の支援や政治的地位を失った大学の研究者は、代わりに地域的なビジネス業界や慈善基金に協力を求めるようになった。ヘールとミリカンはビジネス業界や博愛財団からの資金を運用して、カリフォルニア工科大学を無名の地方の工業学校から世界トップクラスの理系大学として再建した。マサチューセッツ工科大学(MIT)のカール・コンプトン学長は、大学の専門分野の少なさと、四半期毎の決算という財務のメンタリティーから解放し、カリフォルニア工科大学をモデルとして、MITをモダンな研究大学として立て直した。しかしながら軍は、両大戦の間では唯一航空学を除いて大学における科学の政治的資金にほとんど関与しておらず、この間の大学の研究資金はロックフェラー財団や他の私的な博愛財団によって、またゼネラル・エレクトリック社、AT&T、デュポン社といった振興の研究所やその他多くの小さな類似の企業によってまかなわれていた。

大学の科学者やエンジニアにとって、ビジネス業界というものは良くても気まぐれで要求の多いパートナーである。マサチューセッツ工科大学は1920年代に、いくつかの選ばれた企業と協力して、化学工学と電気工学の分野の相当な規模の協同教育と共同研究のプログラムを作り上げたが、世界大恐慌のため、結局失敗に終わった。1930年代の経済的な苦境から抜け出す方法を探していたスタンフォードの物理学者も同様に研究の支援を産業界に求めようとしたが、企業の関心が大学の道徳観や価値観と調和しないということを見いだしただけであった。そのようなビジネスと大学のサイエンスとの間の一時的な提携は、後に戦後の大学を特徴付ける組織構造とひずみの原型となった。いくつかのケースでは、産業界からの財政援助は特定の学問分野の内容さえも変えた。それは例えば、電気工学の中心課題に長距離送電の問題が置かれたり、化学工学の中心には石油クラッキングの問題が置かれたりしたのである。しかしこのことは、学部指向の大学や多元的に資金を供給された大学として残っていたものの中では例外的に見られたに過ぎない。戦前の経験の中の何物も、大学、産業界、それに連邦政府とそれらの相互関係を一変させるような戦時動員の規模や範囲において、大学の研究者やその大学自身を全面的に準備させることはなかった。

科学にとって、第二次世界大戦は第一次大戦よりいっそう決定的な転機となった。後で多くの科学者たちが悟ったように、それはまた引き返しのきかない地点となったのかもしれない。違いは、動員の規模だけではなく(研究、開発、生産に対して100万ドルではなく10億ドルの)、お金が使われた場所と方法でもであった。以前のように、大手企業は既得権益を守るために軍需生産委員会を通して調達政策を統制し、再び軍事生産契約の大部分をぶん取った。契約の半分は上位30社の、3分の2は上位100社の企業に行った。

しかし今となっては、大学もこれら大企業の契約額が実際小さく見える程の研究・開発のための(生産には関わらないが)かなりの資金を得ていた。このリストのトップにあるMITだけで1億1,700万ドルの研究開発契約が、Caltechには8,300万ドル、HarvardとColumbiaはそれぞれおよそ3,000万ドルが与えられた。一方の企業側の研究開発契約のトップでは、Western Electric(AT&T)に対して1,700万ドル、GEに800万ドル、そしてRCA、DuPont、Westinghouseに対してそれぞれ600万ドルより少ない額が与えられた。

戦時中の科学政策の立案者で大学における研究の強い支持者であったヴァーネヴァー・ブッシュは、この変動の陰の立役者であった。第一次世界大戦の時期の彼の同僚たちよりも若い世代に属するブッシュは、1920年代から1930年代にはMITですでに成人しており、学部長から副学長に出世し、のちに1938年にワシントンのカーネギー協会の会長職に就き、また航空技術諮問委員会(NACA)の議長になった。ブッシュのワシントンでの経験、とりわけNACAでの経験は、国家が来るべき戦争における科学面での挑戦に対しての用意が出来ておらず、また軍自体の研究所でさえも国家に準備をさせようとしていないということを、彼に確信させた。そこでブッシュは、科学界の有力な友人たちと共に1940年6月に、ルーズベルト大統領に、国家防衛研究委員会(NDRC)の委員長にブッシュ自身を指名するよう説得した。その基本的な狙いは、委員会の民間メンバーの力を使い、ブッシュとその仲間には過度に保守的に見えた軍の官僚主義を迂回して、公立または私立の研究・教育機関と契約させることであった。一年後には、NDRCは兵器開発の基礎研究段階に対しては十分なコントロールを出来ていないという不満に応えて、大統領は、新しく設立されたより強力な権限を持った機関である科学研究開発局(OSRD)の責任者にブッシュを任命した。OSRDは最終的には4億5,000万ドルを兵器の研究開発に使い、戦時の技術のブレークスルーのほとんどにおいて重要な役割を果たした。

筋金入りの保守派であったブッシュは、同僚らを軍需生産委員会に入れたこと以上には、既存の体制をひっくり返すことに関心がなかった。その同僚らと同様、彼はこの戦争は既存のチャンネルを使ってこそ最も首尾よく勝利できると考えていたので、OSRDの契約を小数のトップクラスの研究機関に傾斜させた。OSRDの戦後世界への影響をさらに小さくするため、ブッシュは、彼と大学や産業界との関係を契約的な性質のものに限り、期間と範囲とを制限し、またOSRDを生産部門から完全に切り離した。彼は常々、OSRDは厳密に緊急事態対応のためのものであり、戦争が終われば速やかに解体されるべきものと考えていて、これはペンタゴン(国防総省)やホワイトハウスの考えとは相当対立した。

しかし、レーダーや近接信管、固体燃料ロケット、もちろん原子爆弾などの驚くべき兵器と、それらの発注契約の権力とによる今までの独りよがりを振り払われた軍は、戦時中の共同研究のやりかたを継続したがり、またそれができた。ドワイト・アイゼンハワー将軍は、戦後世界での科学界、産業界、そして軍の間のパートナーシップを拡張させるための詳細な計画を作成した。未来の軍備のための科学研究の重要性についてすでに同じ結論に至っていたハロルド・ボーエン海軍大将は、大学や産業との契約が組み込まれた軍内OSRDのような、「海軍研究局」という類似の計画を作った。

戦時に作られた大学の研究所は解散されず、軍の機関は新しい契約によってそれらを拾い上げたり(海軍によるジョン・ホプキンス応用物理学研究所や、陸軍によるカリフォルニア工科大学のジェット推進研究所、原子力委員会によるバークレーのロス・アラモス兵器研究所)、より永続的な計画が整うまでそれらを短期の資金で繋ぎ止めたりした。トルーマンの財政上の大なたにより全体としての軍事支出が大幅に削減されたにもかかわらず、軍のR&D(研究開発)経費は戦時中のピーク時から少しだけ減っただけで、そのあとベルリンの危機や、最初のソビエトの原爆実験、そして中国を「失った」ことなどによる冷戦の緊張の高まりが影響して上昇し始めた。1950年までに国防目的のR&D支出はすっかり戦時中のレベルまで戻っていた。

朝鮮戦争はアメリカの科学の戦争動員を完成させ、史上初めて、大学は軍産複合体の全面的なパートナーになった。ほとんど一夜にして、国防関係のR&D予算は2倍の13億ドルになった。軍の資金が産業界と大学の研究室に流れ込んだ。軍は、大学の既存の契約を、応用研究と機密研究のための多額の予算で補い、大学の管理運営の下に全く新しい研究所を設立した。それらは、MITのリンカーン研究所(防空)、UCバークレーのローレンス・リバモア研究所(核兵器)、そしてスタンフォード応用エレクトロニクス研究所(電子通信およびその対抗技術)である。

誰もが戦後の大学は劇的に変わったと認めたが、必ずしもそれがよりよい方向であるとは思わなかった。社会学者のロバート・ニスベットは、多くの他の保守主義者と同様、彼が「高度資本主義」(higher capitalism)と呼んだもの、すなわち契約と資金援助のシステムが伝統的な大学の構造や価値観を蝕むと思われるものを連邦政府が作っているとして同政府を非難した。ニスベット等が十分に認識しなかったのは、唯一のパトロンである軍の支配力の増加が、大学(と産業)の科学研究に対していかに研究内容の優先順位についての半永久的な決定力を及ぼしているか、そしてそれら新しい優先順位が今度は将来におけるアメリカの科学の方向性を決めることになるのか、ということである。

経済学者で社会評論家のソースタイン・ヴェブレンは、遡ること1918年に、知識というものは不可避的にそれが生み出された特定の環境を具現化するものだということを鋭く見抜いた。科学でさえも、「その最新の知識の体系において、そしてその保有者の心の中で最も成熟した知識の体系において、その性格、範囲、そして方法は、研究者集団の生活習慣によって、またその集団をギブ・アンド・テークの網の目で縛っている諸研究機関によって、設定されたものである」と彼は強調する。まさにヴェブレンが予測出来たように、アメリカの科学が軍機関の網の目により一層縛られるにつれて、その性格、範囲、そして方法は、新しくまたしばしば不穏な形を帯びることになったのである。

したがって、兵器研究がアメリカの高等教育に及ぼした影響の全体像というものは、単に連邦政府や大学の予算、あるいは軍事プロジェクトに関わった研究所や科学者、技術者の数だけで測られるものではない。むしろ、その長期的なコストは金銭的なものと良識との両方で判断されなければならない。つまり、我が国の科学界の軍事的な目的以外で世界をよく理解しうまく操作する能力の低下という観点からも評価されなければならない。哲学者イアン・ハッキングが説得力を持って議論したように、兵器研究は現実世界に及ぼす危険と同様に、我々の関心を科学的知識の特定の形に制限することによって、知の世界にも多くの危険をもたらすのである。ハッキングは言う。「兵器だけが資金を受け取るのではない。それらの兵器が考案されていく思考と技術の世界もそれを受け取るのである。」実際、新しい知の世界は、いっそう困難でいっそう喫緊の解決を求めている世界を可視化し理解に向かわせる。それは兵器研究によって置き換えられ無視されていた世界である。

軍は、多くの専門分野において戦後の米国の科学のパラダイムを設定した。まさしく大英帝国の技術(とりわけ潜水艦の通信と蒸気機関)がかつてヴィクトリア時代の科学者・技術者に対する当時として重要な研究テーマを設定したのと同様に、冷戦における軍の要求に基づく技術が米国の戦後世代の科学者・技術者に取っての重要課題を定義したのである。確かにそれらの技術が事実上、科学者や技術者とは何者かを再定義したのである。すなわち、交流理論と送電網ではなくマイクロ波エレクトロニクスとレーダーシステムが、商用の航空機と計器着陸システムではなく弾道ミサイルと慣性誘導の技術が、ヴァンデグラーフ起電機や誘電体、X線管ではなく原子炉、マイクロ波音響ディレイライン、大出力進行波管の技術が重要とされた。これらの新しい挑戦は科学者・技術者が何を研究するか、何を設計し製作するか、どこで働くか、そしてそこで何をするかを定義したのである。

アイゼンハワーが全くよく理解したように、ミサイルは戦後政治のシンボルであるという以上に、戦後科学のシンボルであった。そのことを彼は「この国が唯一取り組んでいることは兵器とミサイルであるという考えの、我々の精神へのほとんど知らぬ間の浸透」と呼んだ。軍の関心と意図が、戦後アメリカの科学の骨組みそのものにおいて、その専門分野の構造とそれへの報酬において、研究の優先順位において、その学部と大学院の教育において、そしてその教科書においてさえ、いかにその中に組み込まれたかということを認識することによってのみ、われわれはこの新しい知と技術の世界をなにがしか理解することができる。そしてそれによって初めて、われわれは、大学の研究テーマの設定において軍にそのような重要な役割を与えていることがどのようなリスクを生んでいるかの理解の緒につくことができる。

冷戦時代の科学による選り抜きの構築物を選んで注意深く読み取る作業がすでに始まり、さまざまの政治的意図が現在の技術的知識にはめ込まれたいくつかの方法が明らかにされつつある。ドナルド・マッケンジーは核ミサイル誘導技術の発展の研究において、「ブラックボックスの内部をより深く調べれば調べるほど、“テクニカルな問題”というのは決して明確でもなく、また政治から切り離された単純な事実の世界でもないということが分かる」と、妥当にも述べている。慣性誘導のハードウェア技術の歴史を、戦略兵器の主導権をめぐる陸海空の三軍の間のし烈な闘争、そして究極的にはより広範な、国家間の覇権をめぐっての冷戦の中に位置づけることで、マッケンジーは「単なる技術的問題」は決して細部に過ぎないものなどではなく、むしろいかに政治がハードウェアに組み込まれるか、そしてその結果がいかなるものになるかを示す実例であることを示している。同様に、デヴィッド・ノーブルの産業におけるオートメーションの歴史の研究は、冷戦の政治力学がいかに機械そのものの中に形として定着して行ったかを示している。工作機械の自動化において数値制御が他の競合する方法に対して勝ち残ったのは、数値制御がいくらか技術的にまたは経済的に優れていたからではなく、機械作業の計画の主導権を工場の作業現場からエンジニアリング・オフィスに全面的に移すためであり、そのことで軍の立案者や企業関係者の、人間のスキルやストライキしがちな工員の労働に依存したくないという強迫観念に応えることになったとノーブルは論じている。慣性誘導システムと同様、数値制御の工作機械にもまた、その最も基礎的なレベルで政治的な諸々の意図が組み込まれている。

今なお、そのような人工構築物の背後に(内部にも)ある知識は、その構築物そのものと同様に、支配的な政治文化を全面的に体現している。チャールズ・ローゼンバーグが指摘したように、大学の専門分野や学部・学科というものは、より大きな社会の要請がいかにして「学問的言説の内部構造にまで入り込むか」ということを理解するための戦略的な足場を提供する。学問分野(それは科学のソフトウエアと理解される)は、人工構築物(ハードウェア)と同様、それ自身(学問分野)を生成し維持する支配的な政治的アジェンダを反映しまた強化する。ちょうど、物理化学と生物化学の分野の初期の時代の歴史が「研究組織・機関の状況と分野のスタイルとの結びつき」を示しているのと同様に、戦後科学の専門分野の歴史は、アメリカの科学をめぐる変化する状況と科学の内容との結びつきを明らかにしている。

同時に、科学の専門分野(の分け方)は、人工構築物と同様に、知識を整理するとともにそれを定着させる。そのためひとたび専門分野という形で埋め込まれた現在の政治は、初めにその分野を形成せしめた社会構造がなくなった後でも持続することになる。ロバート・モース橋が、建設当時の政治的コンセンサスが崩壊したずっと後までも、公共交通をロング・アイランド・ビーチに制限することによってニューヨーク市の社会的隔絶の支配的パターンを強化し続けたのと全く同様に、冷戦の政治力学によって再編された科学の専門分野が、冷戦終結後も長期にわたってアメリカの科学を軍事の座標軸に縛り続けるのである。

「ビッグサイエンス」という言葉は戦後の科学事業の特徴の一つであり、その起源と宿命は公安国家の運命と強く結びついていた。しかしアメリカの科学が変質したのはロスアラモスやオークリッジ、ローレンス・リバモア、あるいはロッキード、GE、そしてMITREにおいてだけではない。これらの機関や企業研究所でいつの日か働くことになるかもしれない人々が教育を受けた個々の教室や研究室でも、同様に科学は変質したのである。特定の大学や特定の学部・学科などのローカルな場においてのみ、私たちは状況と内容との弁証法の詳細を観察することができ、それによって歴史家ハンター・デュプレが「偉大な復興」と呼んだものとその結果の意味するところの全面的な理解を始めることができる。権力の組織的形態と知の組織的形態との間で作り出される繋がりは、科学者、技術者の日常の活動の中にのみ観察することができる。

MIT(マサチューセッツ工科大学)とStanford(スタンフォード大学)の例は、軍、ハイテク産業、そして大学との間の戦後の提携について、またこの組み合わせがいかにして戦後のアメリカの科学の意味と使命をどれほど根本的に変質させてきたかについてのとりわけ意味深い知見を提供する。MITは戦後に、国内最大の防衛関連の研究契約機関となり、戦後の数年の間にその優位を強固なものとし、それ以来本格的な競争相手は存在しない。第二次世界大戦中には控え選手だったスタンフォードは、MITの経験を学び、評判のよい地方大学という地位から科学と工学のオールスターが集まる大学に格上げするため、防衛研究の契約を利用した。1967年までにスタンフォードは防衛研究契約リストの第3位の地位に登り、電子工学や航空学、材料科学、物理学とその他のホットな分野において国内ランキングのトップにまでのし上がった。MITとスタンフォードはペンタゴン(米国国防総省)の関連団体から財政的にも(このことは誰もが記憶している)知的にも(この事は多くの批評家が忘れている)多くの利益を得た。

同様の物語を他の大学に対しても語ることができるだろう。Berkeley(カリフォルニア大学バークレー校)やMichigan(ミシガン大学)、Caltech(カリフォルニア工科大学)、より最近ではGeorgiaTech(ジョージア工科大学)やCarnegie Mellon(カーネギーメロン大学)がそうである。しかし、戦後の科学と工学の最も戦略的な分野—電子工学、航空工学、材料科学、そして物理学(特にマイクロ波電子工学と固体電子工学、核工学と非常に密接した分野)—においては、MITとスタンフォードが先導していた。この二者は最大規模の研究契約と最も良い評価を受けた。また、ペンタゴンにアドバイザーを、防衛産業にコンサルタントを供給した。さらに、卒業して産業界に進む、あるいは他の一流大学で教えることになる大学院生を教育した。MITやスタンフォードの教授たちは、文字通りそれぞれの専門に関する教科書を書き、それらの本を通して米国中の専門分野を作り直した。教授や学生たちは、そのほとんどが防衛関連志向の会社をシリコンバレーやルート128(これら自体が大部分国防費の副産物である)で起こした。これらは他の大学の教育プログラムを評価する基準であり、他の大学が見習おうとしたモデルであった。そして、べトナム戦争の真っ最中、大学における軍のプレゼンスに対する広範な、そして時折激しい反抗があったときには、それらは非難の矢面に立たされた。

大手ビジネスとアカデミズム科学との間のより古い同盟を作り直そうとする最近の努力が、大学は「学問の共同体という保守的で高貴な思想から私設の営利会社にまで降格される」だろうというBourn(ランドルフ・ボーン)の古い危惧を確認することになるか否かに関係なく、この半世紀に亘ってアメリカの大学の自治と品位に対するの最大の脅威は国家から、より正確にはその軍事機関から来ている。フルブライト上院議員が一世代前にとても力強く私たちに気付かせたように、「大学がその中心的な目的に背いて政府の付属物になり、目的よりも技術を、理想よりも手段を気にかけ、新しいアイデアよりも権威に傾くならば、それは、学生に対する責任を果たしていないだけでなく、社会からの信頼をも裏切っていることになる。」

--------

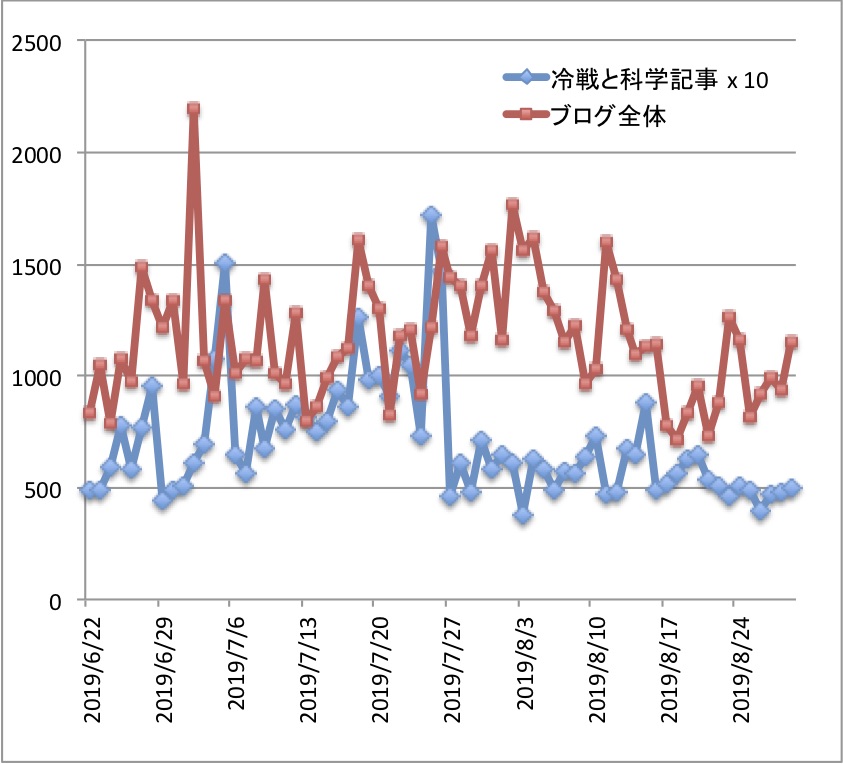

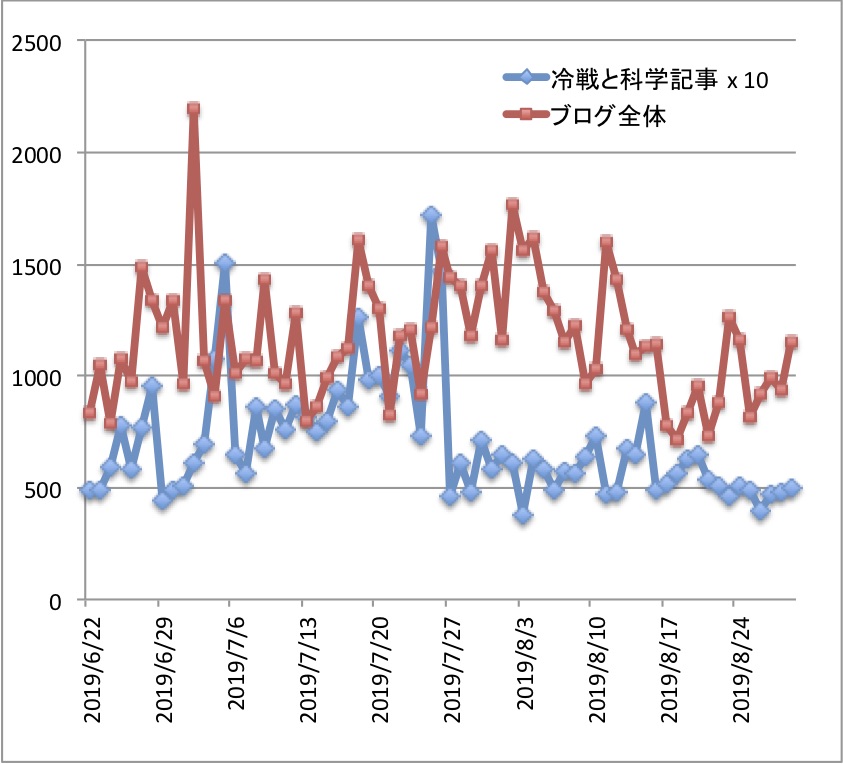

2019年7月現在もこの記事には毎日2桁のアクセスをいただいています。最近の統計グラフです。水色がこの記事への毎日のアクセス数を10倍したものです。(8月30日更新)

2019/7/2: 人物・組織の相関図を各章ごとに付けました.

---------------

今週末に筑波で,「軍事研究、『軍学共同』問題を考える」と題するシンポジウムが開催されます.

http://no-military-research.a.la9.jp/archives/215

出席できませんが,これに協賛して,アメリカのトップ大学での軍事研究の歴史を活写した本を紹介します.当ブログでも何度か紹介しましたが,SW Leslie氏の,"The Cold War and American Science" という本で,1993年出版ではありますが,今わが国がこの轍を踏みかねない状況にあることを考えると,全く「新しい」本とも言えます.

その目次です.8章までは奇数がMIT,偶数がスタンフォードについて書いてあります.

1 章 軍のまわりに分極する大学

2章 エレクトロニクス分野の最先端を目指す

3章 軍事目的の誘導・制御技術 →訳(2018/11/2改訂更新)

4章 ソニック・ブーム(衝撃波音)

5章 核の力

6章 加速器の物理学

7章 国家の仕事 →末尾の文学的な一節

8章 材料科学

9章 審判の日々:3月4日と4月3日 →抜粋

以下,その長いイントロダクションの全訳です.全部の章の約17分の1の要約も作っています.

関連記事:アメリカの軍事経済の度合いと変化,アイゼンハワー大統領が指摘したもう一つの「脅威」,

-------

冷戦と米国の科学

MITとスタンフォードにおける軍産学複合体

イントロダクション

良きにつけ悪しきにつけ、冷戦は米国の科学を定義し直した。第二次大戦後の10年間に、国防総省(DOD)は、特に物理科学と工学において、また自然科学や社会科学の多くの分野においても同様に、アメリカの科学の単独の最大の後援者となった。国家安全保障をめぐる政治と、ペンタゴン(米国防総省)の、競争におけるハイテクの重要性にたいする信念を原動力として、国防目的の研究開発費の支出は朝鮮戦争の終わりまでには戦時のピーク値を超え(すでに戦前のレベルの50倍に達していたが)、スプートニク・ショックの後、1960年までには、年間55億ドルという目も眩むような金額に達していた。1950年代を通じて、国防総省は平均して連邦政府の研究開発予算全体の80%を占めていた。

続く20年間は、連邦政府の研究開発予算に占めるDODのシェアは減り続け、1970年代の終わりには20%という戦後最低のレベルとなったが、しかしこれは米国科学財団(NSF)やNASA、国立衛生研究所(NIH)などの資金の増大の反映に過ぎず、米国の科学における軍の存在が軽くなったということではない。1980年代の軍備の増大によって、軍事目的の研究開発支出は1960年代中頃の最高レベルを超えた。

冷戦の政治と経済においては、科学は学究活動などというものではなく、軍によって下書きされた国家の工業政策の重要側面に適合するような青写真に沿うものでなければならなかった。ロッキード、ジェネラル・エレクトリック、ジェネラル・ダイナミクス、それにAT&Tのような巨大企業に代表される防衛産業の受注者は、軍事研究開発予算の最も大きな分け前に与った。この期間全体でDODの予算は工業における研究開発費の約3分の1を占めたが、電子技術や航空技術などの防衛依存のセクター全体で見ると、その割合は4分の3に近かった。同様に、防衛関連の受注企業は、国全体の電気・電子技術者の4分の1程度を、そして物理学者と数学者の3分の1を雇用した(そして今も雇用している)。

DODの会計簿では、大学における研究は相対的にマイナーな費目ではあるが、のちにウイリアム・J・フルブライト上院議員が「軍産学複合体」と呼んだように、大学は不可欠のパートナーであった。それは、大学のみが知識を創造・再現するということと、そのプロセスにおいて次の世代の科学者や技術者を訓練するという両方の機能を持つからである。大学は、基礎研究の大部分と防衛産業のためのすべての人材を供給した。

軍、ハイテク産業界、それに研究大学による「黄金の三角形」は、戦後の科学の新しい形を作り出した。それは、理論と実践との、科学と技術との、民生と軍事との、そして機密研究と公開研究との従来の区別をあいまいにするもので、またそれは、その契約だけでなく性格も国家安全保障の状況に依存したのである。このパートナーシップがもたらす短期的な便益—大きな予算、研究施設の改善、ワシントンでのより大きな政治力、高度な軍事用ハードウエア、そしていくつかのノーベル賞さえも—は、だれにも明白である。しかしその長期的なコストは徐々にしか明らかにならなかった。つまり大学の研究も、また産業界が生み出す製品も、軍事技術における先端的な性能にばかり偏っているため、民間の経済にはほとんど役に立たなかったのである。

アイゼンハワー大統領は、その生来の直感力にもかかわらず冷戦期の軍拡を主導したが、それゆえに多くの彼の同時代の誰よりも“その重大な意味”を理解していた。彼の有名な離任演説は、政治的自由と知的自由の両方にとっての脅威としての“軍産複合体”の存在をあからさまに指摘した。特に、彼は、そのような風潮の中では「政府による契約が知的好奇心に事実上取って代わり」、また「連邦政府による雇用、プロジェクト研究費の配分、そして金の力、これらによって米国の学者が支配されてしまう可能性が常に存在している」ことに警告を発した。しかし問題は金がどこに行くのかということだけではなく、それがどこから来るかということである。危険は、連邦政府の資金が学問的な気概をそぐということよりも、軍による資金がそれを腐敗させるということにある。

大学が国防の名目で何ができるのかを世に示したことは疑いようがないが、しかしその大学自身に対する、そして究極的には国家に対するコストはいかなるものだったのか。第一次世界大戦時、急進的な評論家ランドルフ・ボーン(Randolph Bourne)はこの疑問に悩まされ、その後何人かの評論家も同じように悩まされた。不安と憤激の感情が高まる中、ボーンは大学が戦争のために動員され、戦争に反対した大学教員が解雇されるのを目の当たりにした。しかしボーンは、学問の自由に対する直接の脅威よりも、国民の政治経済と知的生活の間の関係についてのより大きな問題性と深く大きな影響の可能性を見抜いていた。

「戦争は国家の健康状態の指標である」とボーンは主張した。彼が言いたかったのは、戦争は、それが国のモラルや経済的福祉にいかなる犠牲をもたらそうとも、国家のあらゆる政治的権力と強制力に最大限の表現を与えるということである。彼は、いかにして軍国主義と国家とが互いを定義し合い、その力と合法性のためにいかにお互いどうしを要求し合っているかを観察し、さらに、そのために外国で国家が戦っていると称する民主主義の価値を、互いが自国においてどのように脅かしてきたかを見た。ボーンは、実際の戦闘状態にあろうと、あるいはもっと頻繁にかつ同様に危険な「継続的な見えない戦争」であろうと、国家は「永久に戦争状態にある」と述べた。後の世代はこれを冷戦と呼ぶことになる。

国家が産業と大学を戦争に動員したことで、第一次世界大戦はアメリカの政治経済と科学にとっての目に見えない分岐点であったと、ボーンは正当にも判断した。戦争産業委員会(War Industries Board, WIB)の下で、有力な実業家、資本家—そのほとんどは“薄給の男たち”—がアメリカ経済を動員し、のちの軍産複合体となるきっかけを作った。その委員会は文民統制されたイギリス型と、事実上軍の幹部会であるドイツ型との中間を目指していて、一般に、調達は軍に、産業のコントロールと相互の連携は大企業に任せていた。委員会の議長バーナード・バルーク(Bernard Baruch)とその他の大物たちににとって第一次世界大戦から学んだ教訓は、将来の戦争準備は国家の工業資源の全面的な相互連携を要するということであるが、それは平時における大規模な計画立案を要求するものであった。そして少なくとも、産業と軍のトップの何人かは次の戦争の為の準備をしながら両大戦間(第1次世界大戦の始まりから第2次世界大戦の終わりまで)を過ごすことになり、結果的にそのことが、先人たちと同様、軍当局者と企業幹部が支配する軍需生産委員会(War Production Board)の設立に至る。

実業家たちが大戦遂行のために産業界を動員していったのと同じように、科学者らも科学を動員していった。米国研究評議会(National Research Council, NRC)の下で、ロバート・ミリカン(Robert Millikan)やジョージ・エラリー・ヘール(George Ellery Hale)といった科学の分野で一流の人物たちが、(ヘールによれば)「戦争は研究を意味することになるだろう」という信念に基づいて科学を再編成していった。彼らは、科学の面での戦時への備えに対してはNRCが政府公認のアドバイザーであることを当時のウィルソン大統領(Woodrow Wilson)に認めさせ、たいてい疑い深い軍の官僚に対してNRCの助言に注意するよう仕向けた。NRCの指導者は相応するビジネス界の指導者と同様に、連邦政府の介入に不信感をもち、民間が主導すべきだと思っていたので、WIBの指導者と同様に、行政の命令などよりも協力と折り合いに頼っていた。NRC自身が主導権を握るのではなく、専門的アドバイザーとして軍の機関や企業の研究所と一緒に仕事を行った。その後のNRCの戦時中の成果は、潜水艦の探知技術、無線信号技術、大砲射程の計測、化学兵器などがあげられるが、これらは科学者と実業家がいだいた産・学・官の新しい同盟への信頼を確認するものだった。

しかしながら、大学が戦時中の提携に参加しなかったのは目立っていた。NRCは科学者を動員したが、科学そのものは(または少なくともアカデミックな科学は)動員しなかった。大学の研究者らはNRCのほとんどの小委員会を主宰し主要な兵器開発に目立って関与していたが、しかし自分自身の組織の代表として参加していたのではなかった。アメリカの大学は、目立ったところでは予備役将校訓練団(Reserve Officers’s Training Corps)や学生陸軍訓練隊(Students’s Army Training Corps)の受け入れで軍事科学を助長する役割を受け持ったが、軍事科学それ自体の推進にはほとんど関与しなかった。

ボーンが予言的に感じ取ったように、戦時の経験は科学を国家利益のために動員する新しいパターンを予想させるものであったが、これが彼の世代に実現されることはなかった。ボーンは第一次大戦終結を待たずして亡くなり、彼が強く批判していた軍、産業、大学の連携も解消された。議会命令の下、軍の機関は戦後の研究予算を大幅に削減し、研究所にあるだけの金を、その成果に対して厳しく監督できる分野に使った。戦時の制約から解放された大手企業はその研究のエネルギーを民生部門に切り変えた。ゼネラル・エレクトリック社、AT&T、デュポン社、その他いわゆる戦争成金らは、既存の市場を守るための、または新しい市場を作り出すやりかたを見つけることで企業の行く末を予想し、計画し、コントロールする努力の中で、戦後の数年に企業の研究所を劇的に拡大させた。

国家レベルの資金の支援や政治的地位を失った大学の研究者は、代わりに地域的なビジネス業界や慈善基金に協力を求めるようになった。ヘールとミリカンはビジネス業界や博愛財団からの資金を運用して、カリフォルニア工科大学を無名の地方の工業学校から世界トップクラスの理系大学として再建した。マサチューセッツ工科大学(MIT)のカール・コンプトン学長は、大学の専門分野の少なさと、四半期毎の決算という財務のメンタリティーから解放し、カリフォルニア工科大学をモデルとして、MITをモダンな研究大学として立て直した。しかしながら軍は、両大戦の間では唯一航空学を除いて大学における科学の政治的資金にほとんど関与しておらず、この間の大学の研究資金はロックフェラー財団や他の私的な博愛財団によって、またゼネラル・エレクトリック社、AT&T、デュポン社といった振興の研究所やその他多くの小さな類似の企業によってまかなわれていた。

大学の科学者やエンジニアにとって、ビジネス業界というものは良くても気まぐれで要求の多いパートナーである。マサチューセッツ工科大学は1920年代に、いくつかの選ばれた企業と協力して、化学工学と電気工学の分野の相当な規模の協同教育と共同研究のプログラムを作り上げたが、世界大恐慌のため、結局失敗に終わった。1930年代の経済的な苦境から抜け出す方法を探していたスタンフォードの物理学者も同様に研究の支援を産業界に求めようとしたが、企業の関心が大学の道徳観や価値観と調和しないということを見いだしただけであった。そのようなビジネスと大学のサイエンスとの間の一時的な提携は、後に戦後の大学を特徴付ける組織構造とひずみの原型となった。いくつかのケースでは、産業界からの財政援助は特定の学問分野の内容さえも変えた。それは例えば、電気工学の中心課題に長距離送電の問題が置かれたり、化学工学の中心には石油クラッキングの問題が置かれたりしたのである。しかしこのことは、学部指向の大学や多元的に資金を供給された大学として残っていたものの中では例外的に見られたに過ぎない。戦前の経験の中の何物も、大学、産業界、それに連邦政府とそれらの相互関係を一変させるような戦時動員の規模や範囲において、大学の研究者やその大学自身を全面的に準備させることはなかった。

科学にとって、第二次世界大戦は第一次大戦よりいっそう決定的な転機となった。後で多くの科学者たちが悟ったように、それはまた引き返しのきかない地点となったのかもしれない。違いは、動員の規模だけではなく(研究、開発、生産に対して100万ドルではなく10億ドルの)、お金が使われた場所と方法でもであった。以前のように、大手企業は既得権益を守るために軍需生産委員会を通して調達政策を統制し、再び軍事生産契約の大部分をぶん取った。契約の半分は上位30社の、3分の2は上位100社の企業に行った。

しかし今となっては、大学もこれら大企業の契約額が実際小さく見える程の研究・開発のための(生産には関わらないが)かなりの資金を得ていた。このリストのトップにあるMITだけで1億1,700万ドルの研究開発契約が、Caltechには8,300万ドル、HarvardとColumbiaはそれぞれおよそ3,000万ドルが与えられた。一方の企業側の研究開発契約のトップでは、Western Electric(AT&T)に対して1,700万ドル、GEに800万ドル、そしてRCA、DuPont、Westinghouseに対してそれぞれ600万ドルより少ない額が与えられた。

戦時中の科学政策の立案者で大学における研究の強い支持者であったヴァーネヴァー・ブッシュは、この変動の陰の立役者であった。第一次世界大戦の時期の彼の同僚たちよりも若い世代に属するブッシュは、1920年代から1930年代にはMITですでに成人しており、学部長から副学長に出世し、のちに1938年にワシントンのカーネギー協会の会長職に就き、また航空技術諮問委員会(NACA)の議長になった。ブッシュのワシントンでの経験、とりわけNACAでの経験は、国家が来るべき戦争における科学面での挑戦に対しての用意が出来ておらず、また軍自体の研究所でさえも国家に準備をさせようとしていないということを、彼に確信させた。そこでブッシュは、科学界の有力な友人たちと共に1940年6月に、ルーズベルト大統領に、国家防衛研究委員会(NDRC)の委員長にブッシュ自身を指名するよう説得した。その基本的な狙いは、委員会の民間メンバーの力を使い、ブッシュとその仲間には過度に保守的に見えた軍の官僚主義を迂回して、公立または私立の研究・教育機関と契約させることであった。一年後には、NDRCは兵器開発の基礎研究段階に対しては十分なコントロールを出来ていないという不満に応えて、大統領は、新しく設立されたより強力な権限を持った機関である科学研究開発局(OSRD)の責任者にブッシュを任命した。OSRDは最終的には4億5,000万ドルを兵器の研究開発に使い、戦時の技術のブレークスルーのほとんどにおいて重要な役割を果たした。

筋金入りの保守派であったブッシュは、同僚らを軍需生産委員会に入れたこと以上には、既存の体制をひっくり返すことに関心がなかった。その同僚らと同様、彼はこの戦争は既存のチャンネルを使ってこそ最も首尾よく勝利できると考えていたので、OSRDの契約を小数のトップクラスの研究機関に傾斜させた。OSRDの戦後世界への影響をさらに小さくするため、ブッシュは、彼と大学や産業界との関係を契約的な性質のものに限り、期間と範囲とを制限し、またOSRDを生産部門から完全に切り離した。彼は常々、OSRDは厳密に緊急事態対応のためのものであり、戦争が終われば速やかに解体されるべきものと考えていて、これはペンタゴン(国防総省)やホワイトハウスの考えとは相当対立した。

しかし、レーダーや近接信管、固体燃料ロケット、もちろん原子爆弾などの驚くべき兵器と、それらの発注契約の権力とによる今までの独りよがりを振り払われた軍は、戦時中の共同研究のやりかたを継続したがり、またそれができた。ドワイト・アイゼンハワー将軍は、戦後世界での科学界、産業界、そして軍の間のパートナーシップを拡張させるための詳細な計画を作成した。未来の軍備のための科学研究の重要性についてすでに同じ結論に至っていたハロルド・ボーエン海軍大将は、大学や産業との契約が組み込まれた軍内OSRDのような、「海軍研究局」という類似の計画を作った。

戦時に作られた大学の研究所は解散されず、軍の機関は新しい契約によってそれらを拾い上げたり(海軍によるジョン・ホプキンス応用物理学研究所や、陸軍によるカリフォルニア工科大学のジェット推進研究所、原子力委員会によるバークレーのロス・アラモス兵器研究所)、より永続的な計画が整うまでそれらを短期の資金で繋ぎ止めたりした。トルーマンの財政上の大なたにより全体としての軍事支出が大幅に削減されたにもかかわらず、軍のR&D(研究開発)経費は戦時中のピーク時から少しだけ減っただけで、そのあとベルリンの危機や、最初のソビエトの原爆実験、そして中国を「失った」ことなどによる冷戦の緊張の高まりが影響して上昇し始めた。1950年までに国防目的のR&D支出はすっかり戦時中のレベルまで戻っていた。

朝鮮戦争はアメリカの科学の戦争動員を完成させ、史上初めて、大学は軍産複合体の全面的なパートナーになった。ほとんど一夜にして、国防関係のR&D予算は2倍の13億ドルになった。軍の資金が産業界と大学の研究室に流れ込んだ。軍は、大学の既存の契約を、応用研究と機密研究のための多額の予算で補い、大学の管理運営の下に全く新しい研究所を設立した。それらは、MITのリンカーン研究所(防空)、UCバークレーのローレンス・リバモア研究所(核兵器)、そしてスタンフォード応用エレクトロニクス研究所(電子通信およびその対抗技術)である。

誰もが戦後の大学は劇的に変わったと認めたが、必ずしもそれがよりよい方向であるとは思わなかった。社会学者のロバート・ニスベットは、多くの他の保守主義者と同様、彼が「高度資本主義」(higher capitalism)と呼んだもの、すなわち契約と資金援助のシステムが伝統的な大学の構造や価値観を蝕むと思われるものを連邦政府が作っているとして同政府を非難した。ニスベット等が十分に認識しなかったのは、唯一のパトロンである軍の支配力の増加が、大学(と産業)の科学研究に対していかに研究内容の優先順位についての半永久的な決定力を及ぼしているか、そしてそれら新しい優先順位が今度は将来におけるアメリカの科学の方向性を決めることになるのか、ということである。

経済学者で社会評論家のソースタイン・ヴェブレンは、遡ること1918年に、知識というものは不可避的にそれが生み出された特定の環境を具現化するものだということを鋭く見抜いた。科学でさえも、「その最新の知識の体系において、そしてその保有者の心の中で最も成熟した知識の体系において、その性格、範囲、そして方法は、研究者集団の生活習慣によって、またその集団をギブ・アンド・テークの網の目で縛っている諸研究機関によって、設定されたものである」と彼は強調する。まさにヴェブレンが予測出来たように、アメリカの科学が軍機関の網の目により一層縛られるにつれて、その性格、範囲、そして方法は、新しくまたしばしば不穏な形を帯びることになったのである。

したがって、兵器研究がアメリカの高等教育に及ぼした影響の全体像というものは、単に連邦政府や大学の予算、あるいは軍事プロジェクトに関わった研究所や科学者、技術者の数だけで測られるものではない。むしろ、その長期的なコストは金銭的なものと良識との両方で判断されなければならない。つまり、我が国の科学界の軍事的な目的以外で世界をよく理解しうまく操作する能力の低下という観点からも評価されなければならない。哲学者イアン・ハッキングが説得力を持って議論したように、兵器研究は現実世界に及ぼす危険と同様に、我々の関心を科学的知識の特定の形に制限することによって、知の世界にも多くの危険をもたらすのである。ハッキングは言う。「兵器だけが資金を受け取るのではない。それらの兵器が考案されていく思考と技術の世界もそれを受け取るのである。」実際、新しい知の世界は、いっそう困難でいっそう喫緊の解決を求めている世界を可視化し理解に向かわせる。それは兵器研究によって置き換えられ無視されていた世界である。

軍は、多くの専門分野において戦後の米国の科学のパラダイムを設定した。まさしく大英帝国の技術(とりわけ潜水艦の通信と蒸気機関)がかつてヴィクトリア時代の科学者・技術者に対する当時として重要な研究テーマを設定したのと同様に、冷戦における軍の要求に基づく技術が米国の戦後世代の科学者・技術者に取っての重要課題を定義したのである。確かにそれらの技術が事実上、科学者や技術者とは何者かを再定義したのである。すなわち、交流理論と送電網ではなくマイクロ波エレクトロニクスとレーダーシステムが、商用の航空機と計器着陸システムではなく弾道ミサイルと慣性誘導の技術が、ヴァンデグラーフ起電機や誘電体、X線管ではなく原子炉、マイクロ波音響ディレイライン、大出力進行波管の技術が重要とされた。これらの新しい挑戦は科学者・技術者が何を研究するか、何を設計し製作するか、どこで働くか、そしてそこで何をするかを定義したのである。

アイゼンハワーが全くよく理解したように、ミサイルは戦後政治のシンボルであるという以上に、戦後科学のシンボルであった。そのことを彼は「この国が唯一取り組んでいることは兵器とミサイルであるという考えの、我々の精神へのほとんど知らぬ間の浸透」と呼んだ。軍の関心と意図が、戦後アメリカの科学の骨組みそのものにおいて、その専門分野の構造とそれへの報酬において、研究の優先順位において、その学部と大学院の教育において、そしてその教科書においてさえ、いかにその中に組み込まれたかということを認識することによってのみ、われわれはこの新しい知と技術の世界をなにがしか理解することができる。そしてそれによって初めて、われわれは、大学の研究テーマの設定において軍にそのような重要な役割を与えていることがどのようなリスクを生んでいるかの理解の緒につくことができる。

冷戦時代の科学による選り抜きの構築物を選んで注意深く読み取る作業がすでに始まり、さまざまの政治的意図が現在の技術的知識にはめ込まれたいくつかの方法が明らかにされつつある。ドナルド・マッケンジーは核ミサイル誘導技術の発展の研究において、「ブラックボックスの内部をより深く調べれば調べるほど、“テクニカルな問題”というのは決して明確でもなく、また政治から切り離された単純な事実の世界でもないということが分かる」と、妥当にも述べている。慣性誘導のハードウェア技術の歴史を、戦略兵器の主導権をめぐる陸海空の三軍の間のし烈な闘争、そして究極的にはより広範な、国家間の覇権をめぐっての冷戦の中に位置づけることで、マッケンジーは「単なる技術的問題」は決して細部に過ぎないものなどではなく、むしろいかに政治がハードウェアに組み込まれるか、そしてその結果がいかなるものになるかを示す実例であることを示している。同様に、デヴィッド・ノーブルの産業におけるオートメーションの歴史の研究は、冷戦の政治力学がいかに機械そのものの中に形として定着して行ったかを示している。工作機械の自動化において数値制御が他の競合する方法に対して勝ち残ったのは、数値制御がいくらか技術的にまたは経済的に優れていたからではなく、機械作業の計画の主導権を工場の作業現場からエンジニアリング・オフィスに全面的に移すためであり、そのことで軍の立案者や企業関係者の、人間のスキルやストライキしがちな工員の労働に依存したくないという強迫観念に応えることになったとノーブルは論じている。慣性誘導システムと同様、数値制御の工作機械にもまた、その最も基礎的なレベルで政治的な諸々の意図が組み込まれている。

今なお、そのような人工構築物の背後に(内部にも)ある知識は、その構築物そのものと同様に、支配的な政治文化を全面的に体現している。チャールズ・ローゼンバーグが指摘したように、大学の専門分野や学部・学科というものは、より大きな社会の要請がいかにして「学問的言説の内部構造にまで入り込むか」ということを理解するための戦略的な足場を提供する。学問分野(それは科学のソフトウエアと理解される)は、人工構築物(ハードウェア)と同様、それ自身(学問分野)を生成し維持する支配的な政治的アジェンダを反映しまた強化する。ちょうど、物理化学と生物化学の分野の初期の時代の歴史が「研究組織・機関の状況と分野のスタイルとの結びつき」を示しているのと同様に、戦後科学の専門分野の歴史は、アメリカの科学をめぐる変化する状況と科学の内容との結びつきを明らかにしている。

同時に、科学の専門分野(の分け方)は、人工構築物と同様に、知識を整理するとともにそれを定着させる。そのためひとたび専門分野という形で埋め込まれた現在の政治は、初めにその分野を形成せしめた社会構造がなくなった後でも持続することになる。ロバート・モース橋が、建設当時の政治的コンセンサスが崩壊したずっと後までも、公共交通をロング・アイランド・ビーチに制限することによってニューヨーク市の社会的隔絶の支配的パターンを強化し続けたのと全く同様に、冷戦の政治力学によって再編された科学の専門分野が、冷戦終結後も長期にわたってアメリカの科学を軍事の座標軸に縛り続けるのである。

「ビッグサイエンス」という言葉は戦後の科学事業の特徴の一つであり、その起源と宿命は公安国家の運命と強く結びついていた。しかしアメリカの科学が変質したのはロスアラモスやオークリッジ、ローレンス・リバモア、あるいはロッキード、GE、そしてMITREにおいてだけではない。これらの機関や企業研究所でいつの日か働くことになるかもしれない人々が教育を受けた個々の教室や研究室でも、同様に科学は変質したのである。特定の大学や特定の学部・学科などのローカルな場においてのみ、私たちは状況と内容との弁証法の詳細を観察することができ、それによって歴史家ハンター・デュプレが「偉大な復興」と呼んだものとその結果の意味するところの全面的な理解を始めることができる。権力の組織的形態と知の組織的形態との間で作り出される繋がりは、科学者、技術者の日常の活動の中にのみ観察することができる。

MIT(マサチューセッツ工科大学)とStanford(スタンフォード大学)の例は、軍、ハイテク産業、そして大学との間の戦後の提携について、またこの組み合わせがいかにして戦後のアメリカの科学の意味と使命をどれほど根本的に変質させてきたかについてのとりわけ意味深い知見を提供する。MITは戦後に、国内最大の防衛関連の研究契約機関となり、戦後の数年の間にその優位を強固なものとし、それ以来本格的な競争相手は存在しない。第二次世界大戦中には控え選手だったスタンフォードは、MITの経験を学び、評判のよい地方大学という地位から科学と工学のオールスターが集まる大学に格上げするため、防衛研究の契約を利用した。1967年までにスタンフォードは防衛研究契約リストの第3位の地位に登り、電子工学や航空学、材料科学、物理学とその他のホットな分野において国内ランキングのトップにまでのし上がった。MITとスタンフォードはペンタゴン(米国国防総省)の関連団体から財政的にも(このことは誰もが記憶している)知的にも(この事は多くの批評家が忘れている)多くの利益を得た。

同様の物語を他の大学に対しても語ることができるだろう。Berkeley(カリフォルニア大学バークレー校)やMichigan(ミシガン大学)、Caltech(カリフォルニア工科大学)、より最近ではGeorgiaTech(ジョージア工科大学)やCarnegie Mellon(カーネギーメロン大学)がそうである。しかし、戦後の科学と工学の最も戦略的な分野—電子工学、航空工学、材料科学、そして物理学(特にマイクロ波電子工学と固体電子工学、核工学と非常に密接した分野)—においては、MITとスタンフォードが先導していた。この二者は最大規模の研究契約と最も良い評価を受けた。また、ペンタゴンにアドバイザーを、防衛産業にコンサルタントを供給した。さらに、卒業して産業界に進む、あるいは他の一流大学で教えることになる大学院生を教育した。MITやスタンフォードの教授たちは、文字通りそれぞれの専門に関する教科書を書き、それらの本を通して米国中の専門分野を作り直した。教授や学生たちは、そのほとんどが防衛関連志向の会社をシリコンバレーやルート128(これら自体が大部分国防費の副産物である)で起こした。これらは他の大学の教育プログラムを評価する基準であり、他の大学が見習おうとしたモデルであった。そして、べトナム戦争の真っ最中、大学における軍のプレゼンスに対する広範な、そして時折激しい反抗があったときには、それらは非難の矢面に立たされた。

大手ビジネスとアカデミズム科学との間のより古い同盟を作り直そうとする最近の努力が、大学は「学問の共同体という保守的で高貴な思想から私設の営利会社にまで降格される」だろうというBourn(ランドルフ・ボーン)の古い危惧を確認することになるか否かに関係なく、この半世紀に亘ってアメリカの大学の自治と品位に対するの最大の脅威は国家から、より正確にはその軍事機関から来ている。フルブライト上院議員が一世代前にとても力強く私たちに気付かせたように、「大学がその中心的な目的に背いて政府の付属物になり、目的よりも技術を、理想よりも手段を気にかけ、新しいアイデアよりも権威に傾くならば、それは、学生に対する責任を果たしていないだけでなく、社会からの信頼をも裏切っていることになる。」

--------

2019年7月現在もこの記事には毎日2桁のアクセスをいただいています。最近の統計グラフです。水色がこの記事への毎日のアクセス数を10倍したものです。(8月30日更新)

2015-07-09 09:45

nice!(0)

コメント(0)

トラックバック(0)

9条守ろう! ブロガーズ・リンク

9条守ろう! ブロガーズ・リンク

コメント 0